〔有心情睇恐怖片,那還不是最差的時候。〕

上星期六下午聽「香港研究交易所」的演講「人唔人,鬼唔鬼」,題目別致,串連江湖片與鬼片,講正道以外的「例外狀態」如何盛載一代香港普及文化的魅力。當中回顧了多部八十年代的恐怖片,勾起不「少未睇過都聽過」的回憶,什麼《撞到正》、《蠱》、《碟仙》、《凶榜》,果真是鬼氣森森。因為在八十年代,電影也多了香港前途身份迷茫的心理寄托,如比較精緻的《倩女幽魂》與《胭脂扣》,人鬼之間的依戀,就如魯迅論《聊齋》所謂「使花妖狐魅,多具人情,和易可親,忘為異類。」鬼的魅力,說穿了就是「又似人、又似鬼。」

認真想想自己上一次看恐怖片看到晚上睡不著、不敢上廁所或打開全屋電燈在何時,恐怕要數到廿年前的在戲院看的《午夜凶靈》,不怕你們笑,再上一次就是亞視《今日睇真D》播出的羅茲威爾外星人解剖「解密片段」;再再上一次——七十後的朋友應該可以比較包容和諒解——就是大名鼎鼎,夾雜在「日頭猛做,到依家輕鬆吓」的《歡樂今宵》的「迷離夜」系列裏的《四人歸西》。

不就是四位屋邨師奶打麻雀嘛,三人連續打出「西」,最後一人不信邪把第四隻也打下去。結果牌局散後三人一同在車禍喪生,並報夢說剩下的一人也過不了今晚十二點。如同一切希臘悲劇,她用盡方法讓丈夫不要上班不要睡,陪她到十二點讓新牌友接她去打通宵麻雀。十二點終於到了,鄰居過來,丈夫掏出兩百元讓她散心去。然後,丈夫鬆一口氣,然後,關門,然後,門鈴再響,然後,那位鄰居笑著說來接他老婆去打牌,「她剛才不是跟妳走了嗎……」,丈夫匆忙打開收音機,報時訊號一響,午夜十二點,驚愕,畫面全黑,全劇完。

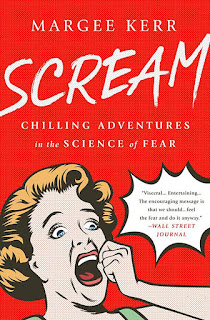

我這麼不厭其煩寫下這個低成本卻高度集體回憶化的劇情,是我真的很想知道,當年我到底在害怕什麼。研究恐怖(Horror)類型電影及文化的研究一直不少,如深入到世界各大遊樂場鬼屋的社會學家所寫的Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear(尖叫︰徹骨恐懼的科學)或比較深入一點從哲學與美學探究的The Philosophy of Horror: Or, Paradoxes of the Heart(恐懼的哲學︰或,心的悖論),都不離三個有點老生常談的結論︰1. 恐怖刺激我們的求生本能;2. 恐怖過後有療癒的幸福感,以及3. 恐怖經驗較易產生集體認同。

然而,這樣的結論用來看西方的喪屍片,或史蒂芬京恐怖小丑《IT》、夢裏潛行的《猛鬼街》或從人體爆出來的《異形》都可以,但用來解釋一套不到廿分鐘的《四人歸西》可能還差一點點。這裏有必要說一下「日常」的力量。印象中會看《IT》或《猛鬼街》的同學都屬於家中長期開著明珠台中產,背景與製作的距離都與日常生活差很遠。《歡樂今宵》的短劇水平雖未至於「煮飯仔」,但早年屋邨裏的麻雀聲可謂聲聲入耳,打牌師奶的形象更是總有一個喺咗近。為了這篇文章我把《四人歸西》找來再看一遍,發現它最恐怖的地方,就是那個「正常」與「人情」的世界——故事中兩次出現電視與收音機的報導,一次關於車禍,一次是報時,都是來自那個與自己漸漸遠離的「正常世界」,不可扭轉。而妻子在自己眼前被「死神」接走,末了還拿出二百元給她去打牌,也在挑動我們的神經︰這是她最後享有的人間夫妻之情了,非常諷刺的訣別。

恐懼之內總有同情,pity and fear,從來是悲劇的兩大效果。時光流轉,我早已不怕看恐怖片,更正確地說是難再有閒情看恐怖片;而我最終也沒有成為我小時候所羡慕的,一個從來不怕鬼,開燈、捉曱甴手到拿來的媽媽;而從小看電影就會說「假的﹗」的兒子,已成為不怕看恐怖片的新一代了。我該安慰還是失落?但總之我不想說「要重返恐怖片盛世,機會係零」,主要因為,所謂年產270部的盛世,其實有很多「煮飯仔」,而煮飯仔的「擬真」與「當真」,永遠是藝術的動力與起源。我們的恐懼與快樂,從來一點都不科學,沒有公式告訴我們什麼會在記憶裏永存,因此什麼都有可能。試當真,慢慢就成真了。

〔原載2021年3月2日《明報》世紀版〕